2021

01/19

人生の岐路でどう選択するか

-

診療日誌

-

null

医療法人芍薬会 灰本クリニック 院長

ドクターズプラザ2021年1月号掲載

診療日誌(8)

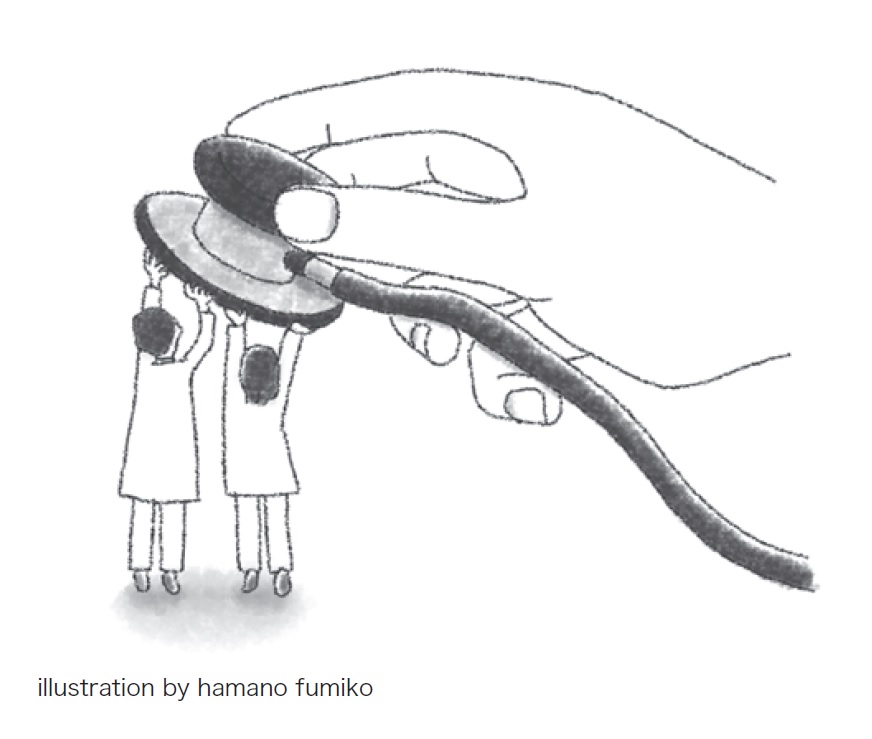

その5 人を育て、治療の場を作る

一般的な定年の歳になったとき、灰本クリニックは1700人の高血圧患者、1000人の糖尿病患者と毎年70人ものがんを見つける診療所となっていた。同業者から「どうしてそんな患者数を診られるのか」という質問をよく受ける。私はいつも「私の“コロボックル”をたくさん育てること」と答える。

開業直後から看護師が予診から鑑別診断を考え、待ち時間を利用して必要な検査を診察前に実施できるよう教育し、技師もそれに対応する方針とした。開業10年後の40代が終わる頃の私と若い看護師との会話である。

「60歳の男性で1週間前から血尿が出ている患者さんが来ています。でも、腰を叩いても痛みはないし、膀胱炎症状もないんで……」

「それで?」

「尿管結石でも尿路感染でもなさそうで……。同じような症状で膀胱がんだった患者が以前いたような……」

「それじゃ、どうすればいい?」

「まず膀胱充満法のエコー、その後に尿検を出したいと思います」

この看護師は先に尿を出せば小さな膀胱がんは見つからないことをよく理解していた。毎日小さな症例検討を繰り返して看護師や技師を鍛えると、考えることを閉ざされていた彼らが自力で考え、次々と正確に診断していく姿を見るのは痛快であった。

そして、51歳の頃、40歳前後の看護師二人が入職した。当時、カルテ庫がひっ迫していたので電子カルテの導入が急務だった。一人はパソコンが得意で管理能力に優れていた。彼女は看護師全員にパソコン教室に行かせ、電子カルテから完全ペーパーレス化まで矢継ぎ早に電子化を推し進めた。自治医科大学の高血圧コホート研究へも参加し、それは全職員が750人の高血圧患者に労力をかけて“登録”、“長い期間を追跡”、“致死的な疾患を予防”という共通の意識を育んだ。平行して高血圧や糖尿病の教室も開設し、看護師と私がスライドを作り職員らが交代で患者へ講義した。これによって全職員が生活習慣病について同じ知識と方向を向くことができた。

もう一人の看護師は天性の臨床家だったので問診技術に取り組ませた。その結果、例えば長く通院している患者の夫に末期がんが発症したとき、「若い頃ご主人はどんな人で、あなたとはうまくいっていた?」「ご主人の最後をどうしたい?」「このくらいお金がかかるけど大丈夫?」など、普段なら聞きづらい質問にも患者が快く応えてくれる関係性が看護師との間に出来上がっていった。そして、この看護師を通じて、症状だけでなく患者の生活やその家族の心理まで含めた患者の全体像を理解しようと全職員の意識が変わっていった。

開業以来、私は亡くなった多くの肺がん患者に心を痛めていた。早期診断にはCTを導入して放射線技師を雇うしか方法はなかった。土地を手放すことを“たわけ”と忌み嫌う地主さんに私の目的を粘り強く説得してCT建設用地を取得したのは50歳だった。そして29歳の放射線技師が入職し、大学病院の肺がんCTカンファランスへ参加させた。私は診療時間と重なって参加できなかったのだ。彼は一番前の教授の横に座って読影させられ、それは毎週10年以上も続く修行となった。今や彼の肺がんのCT読影力は市内のどの専門医をも凌駕している。同じ頃、同年代の放射線技師が腹部エコーを習得するため当院へ入職した。私は被爆を避けるため急性も慢性疾患もCTではなくエコー検査から始める方針としたので、がんから細菌性腸炎まで幅広い疾患をエコーで検査した。暗いエコー室の中一人黙々と粘りに粘る性格はぴったりはまった。彼も15㎜の膵臓がんや10㎜未満の膀胱がんをたくさん見つけて紹介先の病院外科医から驚かれる存在となっている。もし、私が院外に勉強に行ってCT読影やエコーを独占していたら、彼らの優れた才能は開花しなかっただろう。勉強させ、信じて全て任せる。このようにして“コロボックル”は育っていった。

51歳、私自身の大きな転機は糖質制限食である。大規模な研究によると、数万人の糖尿病患者を薬で治療してもHbA1cは10年間にわずか0.1〜0.4%しか下がらない。薬剤によって糖尿病を治せる科学的根拠はないのだ。血糖値を上げるのは糖質だけで脂質は上げないという糖質制限食の原理は従来と真逆の発想だけでなく薬も著しく減るので、製薬メーカーと癒着した糖尿病専門医から猛烈な反発を受けた。それが私の反骨心に火を付け、54歳から臨床研究を開始した。とはいっても、食事療法は全くの素人だったので管理栄養士と二人三脚、現在に至るまで多くの臨床研究と英論文に苦労を重ねることになった。

私が目指したことは斬新と言えば聞こえは良いが、職員から見ると過去に受けた教育や常識とは著しく異質だった。職員は仕事量も悩みも増え、私としばしば衝突し、医院を去る人もいた。決して順風ではなかった。しかし、いつの間にかうまくいかなかった患者から褒められ、その関係に自信が生まれ、自分の成長を実感できれば、“コロボックル”は自然に育っていくものだ。私の50歳代が終わる頃、彼らが核となって院内に“治療の場”が完成した。