2017

07/15

医療施設の種類とその役割

-

医療法

-

null

『医療法』

行政書士。成城大学非常勤講師。スピカ総合法務事務所・所長。

医療法人の許認可業務及び非営利法人の許認可業務を専門としている。実務の傍ら、現在は筑波大学大学院博士課程に在籍し、医療法の研究を行う。

ドクターズプラザ2017年7月号掲載

医療法(2)

大病院志向という問題

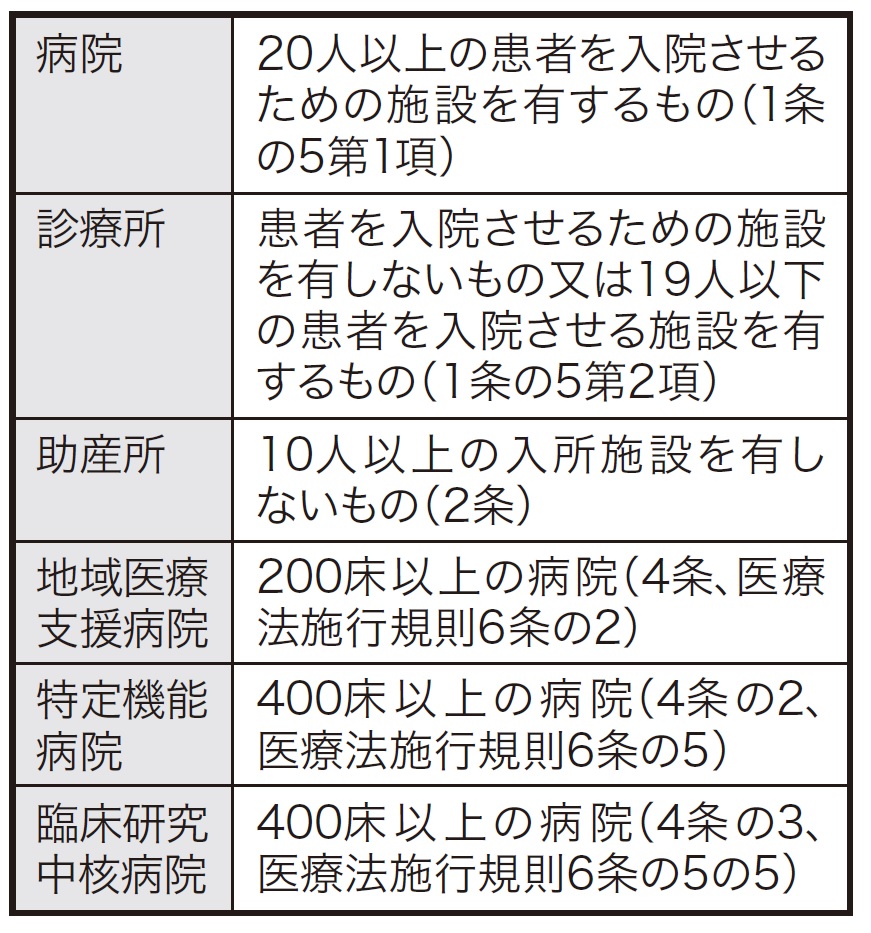

第2回は、医療法が定める医療施設の種類とその役割について見ていきます。医療法では、「病院」「診療所」「助産所」「特定機能病院」「地域医療支援病院」「臨床研究中核病院」を定めています。「特定機能病院」は、第2次改正(1992年)によって、「地域医療支援病院」は第3次改正(1997年)によって、「臨床研究中核病院」は第6次改正(2014年)によって新設されました。それぞれの施設基準は表1の通りです。

表1:医療法で定める施設基準

この他にも、病院には医師・看護師・薬剤師等の最低配置人数規制があります。また、建築基準法によって、病院は第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、工業地域、工業専用地域には設置できませんが、診療所は条例等による特別の定めがない限り、用途地域に関係なく設置することができる等の違いがあります。なお、医療提供施設には、この他にも調剤薬局や介護老人保健施設、訪問看護ステーション等がありますが、これらはいずれも医療法以外の根拠法によって創設されています。

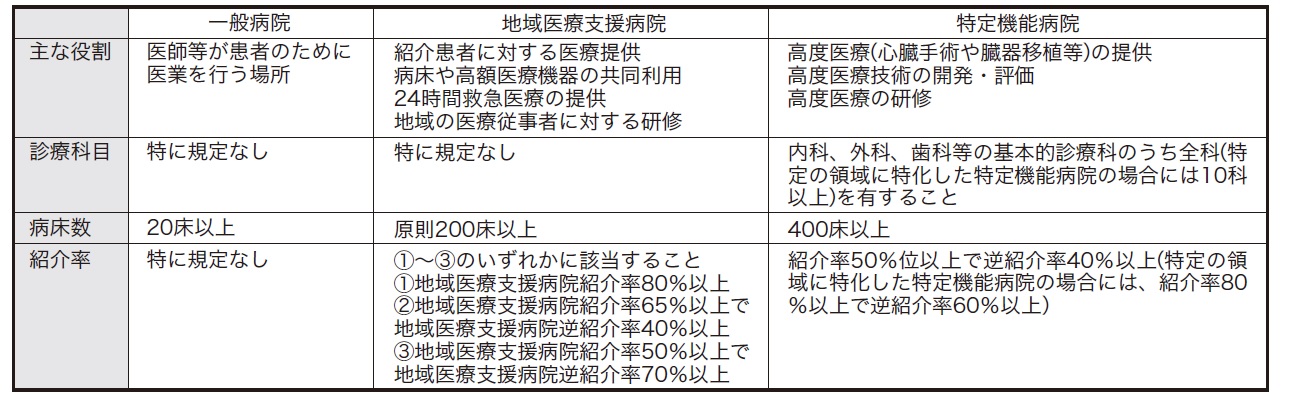

診療所は、主として外来医療を中心とする初期医療を行う機能を有しています。これに対し、病院は高度医療、専門医療、救急医療を中心とする入院医療を行う機能を有しており、その役割は異なります。日本では、患者にフリーアクセス(自由に受診する医療機関を選択できる制度)を認めているため、軽症の外来患者までが大病院を受診してしまうという大病院志向の問題が生じています。厚生労働省や医師会が機能の違いについての周知に努めていますが、未だ抜本的な解決には至っていないようです。こうした問題も踏まえて、医療施設機能の体系化が提唱され、病院の役割によって個別の名称を付することで機能の違いを徹底する動きが始まり、医療法に創設されるに至りました。ここでは、それぞれの病院(表2)の役割の違いについて確認しておきます。

地域医療支援病院とは、患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいとの観点から、二次医療圏単位で通常の医療が完結するための核となる病院として創設されました。一次医療を担うかかりつけ医を支援し、専門外来や入院、救急医療等、地域医療の中核を担う体制を備えた病院として、各都道府県知事より承認された病院です。承認を受けている病院は、平成28年1月時点で505病院となります(平成28年3月22日厚生労働省医療施設動態調査)。

特定機能病院とは、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院として厚生労働大臣から承認された病院です。承認を受けている病院は、平成28年6月1日時点で84病院となります(平成28年度厚生労働白書)。高度医療が必要な患者は、原則、診療所や一般病院からの紹介を受けて特定機能病院を受診することとなります(紹介患者制度の原則)。臨床研究中核病院とは、臨床研究の実施の中核的な役割を担う能力等を備えた病院について、厚生労働大臣から承認された病院です。日本発の革新的医薬品・医療機器等の開発を推進するため、国際水準の臨床研究などを行う病院として創設されました。承認を受けている病院は、平成28年4月1日時点において、8病院となります(平成28年度厚生労働白書)。一般病院と地域医療支援病院、特定機能病院の比較をすると表2のようになります。

次回は医療法人制度について解説します。

表2:一般病院、地域医療支援病院、特定機能病院の比較